Comme les animaux, les végétaux passent par les stades d’embryon, de jeune pousse, d’adulte, puis de “vieille branche”… … Ils subissent les mêmes avanies parasitaires, virales, bactériennes, les mêmes tribulations climatiques, les mêmes misères de nutrition. Et pourtant, les plantes, elles, semblent échapper à la cancérisation. Comment, pourquoi ? Quelques éléments de réponse.

Chez l’animal, l’origine de la tumorisation d’un organe reste une énigme, très certainement selon des causes multiples. Si la théorie majeure du clone cellulaire issu d’une première cellule mutante a (enfin) fait long feu, il est difficile de faire le tri entre une bonne centaine de facteurs favorisant, déclenchant ou perpétuant le développement d’une tumeur. Et de quelle tumeur ? D‘une verrue quiescente, d’un adénome indécis ou d’un lymphome fulgurant ?

Des verrues végétales

Chez les plantes, les tumeurs se développent sur une trentaine de familles végétales, prennent la forme de tuméfactions irrégulières, foisonnantes qui rappellent à s’y méprendre aux tumeurs « en chou-fleur » de cancers humains végétants. Elles s’y développent principalement au collet (zone de croissance tissulaire) mais aussi sur des racines, des tiges ou des feuilles.

Des études systématiques ont eu lieu au début du siècle dernier aux USA, où des plantations d’amandiers, de pêchers et de vignes voyaient leurs productions gravement diminuées avec un rabougrissement progressif sur plusieurs années.

Ces « tumeurs » étaient bien transmissibles par inoculation, il y avait bien un « germe » pour passer la maladie d’un végétal à l’autre.

Et avec cette question fondamentale : ces « gales » sont-elles des cancers, donc une grave maladie du Vivant, ou bien des tubercules spécifiques au monde végétal ?

Une bactérie spécifique était en cause, on l’appella Bacterium tumefaciens. On notait que les tissus atteints étaient des tissus « mous », à l’instar des conjonctifs animaux touchés par des sarcomes.

On notait que les divisions mitotiques avaient lieu la nuit, et que ces tissus atteints étaient avides de nutriments.

Des inoculations de tissus malades au voisinage de cellules ayant le pouvoir de donner racine, tige ou feuille, permettaient d’obtenir la production de ces organes : la spécificité cellulaire était conservée. Une question demeurait : les tumeurs imposées par inoculation, étaient elles dues au développement intense du greffon, ou bien à une modification du tissu greffé ?

Autre observation : l’ablation complète de la tumeur empêchait le retour de la production. Dans le cas contraire, il y avait récidive.

Par ailleurs, on observait chez l’olivier des tumeurs primaires, puis secondaires, avec foisonnement de bactéries dans les vaisseaux spiralés du végétal malade. Ce qui fait penser aux métastases animales, sauf que la sève végétale ne peut véhiculer que des bactéries.

A inoculations égales, des végétaux équivalents ne répondaient pas de manière identique : pouvait on pour autant parler d’immunité locale ou générale ?

Dans les plantes à forte acidité, la tumeur s’organisait en créant un milieu qui tend vers l’alcalin. Et les plantes très acides étaient insensibles à la tumorisation. A l’inverse, quand le suc de la plante était neutre, la tumeur se créait un milieu acide…

A la même époque, une équipe française (Blumenthal et col) retirait de cancers humains des bactéries ressemblant à B. tumefaciens, qui, inoculées à des plantes, provoquaient des tuméfactions !

L’ensemble de ces observations tendait à penser que :

- ces galles végétales inoculables constituaient un processus très semblable aux cancers animaux, quoique plus limité de par le cloisonnement des tissus végétaux.

- que les cancers animaux étaient sans doute dus eux aussi à l’influence de micro-organismes, donc sans doute sensibles à des anti-infectieux ou à des réactions immunitaires.

C’était alors un immense espoir de pouvoir agir sur nos tumeurs humaines avec pour modèles des végétaux, plus économiques et plus faciles à observer.

C’est dans cet esprit, en 1924, que Lakhowsky, déjà en expérimentation de son oscillateur à ondes multiples, obtint de « soigner » des plantes tumorisées avec de simples boucles métalliques censés filtrer les ondes cosmiques pour n’en garder que les plus plus favorables.

Invité à réaliser ses expériences au sein de la clinique chirurgicale Salpétrière, il utilise pour matériel des plants de géraniums inoculés avec des bactéries de type B. tumefaciens. Expérience célèbre et réussie, les plants (il est vrai, assez malingres) témoins ont dépéri en 15 jours, alors que ceux équipés d’une boucle de cuivre non seulement survivaient, mais poussaient mieux que les géraniums témoins non inoculés.

Cette expérience sur des tumeurs végétales a servi de base à des soins selon la technique des circuits oscillants sur de nombreux malades, avec des résultats très encourageants (y compris des mélanomes), mais non pris en compte par le Système médical. Lakhowski est d’ailleurs prié de quitter le service de cette clinique, il continuera en franc-tireur tout en formant toute une génération de praticiens qui utiliseront et développeront ses techniques.

En parallèle, se développe une demande pour l’utilisation de bracelets ou colliers à porter sur soi selon les spécifications de Lakhowsky (ces « bijoux thérapeutiques » sont toujours d’actualité), et les plantes ne sont pas oubliées : la technique des boucles métalliques est utilisée pour protéger et booster le développement de cultures agricoles : l’électro-culture se met en marche… qui va donner lieu à un foisonnement d’initiatives peu à peu prises en compte dans le milieu agricole, en particulier pour la vigne et les plantes médicinales (à lire: « Electroculture et énergies libres », de Maxence Layet, et « Triskels, pendules et électroculture », de Michel Panazol, édités au Courrier du Livre).

Tumeurs végétales : une histoire d’hormones ?

Considérons que les animaux, en particulier l’Homme, sont confrontés à de multiples facteurs tumorigènes, qui n’affectent pas les plantes, qui, elles, ne fument pas, ne consomment pas de produits irritants, ont un stress limité à une vie de quelques années.

Or, ces plantes sont sensibles à une agression bactérienne, qui provoque chez elles une expansion tissulaire désordonnée, limitée par le solide cloisonnement de ces tissus.

A ce stade, on peut penser, soit à un apport de substances tumorigènes produites par les bactéries (et lesquelles ? Et les retrouvera t’on chez les animaux ?), soit à une réaction de l’organisme végétal qui s’emballe spontanément au contact de la bactérie.

De fait, les deux processus ont été observés :

– 1 – certaines bactéries, comme les Pseudomonas et Rhodococcus, ont des gènes qui conduisent à la production d’auxines et de cytokines, c’est à dire ces hormones de croissance chez les plantes.

Si l’auxine pousse les cellules végétales à se diviser (et de former des tissus à fonction radiculaire), les cytokines, elles, imposent également un emballement des divisions cellulaires, mais avec production de tissu aérien, de tige ou de feuille. Il s’agit bien là de messages chimiques contradictoires, qui déclenchent une multiplication anarchique et formation d’une tumeur.

On a identifié plusieurs maladies végétales sur ce modèle, comme la tuberculose de l’olivier. Elles sont « guidées » par les bactéries et se stabilisent lorsque la bactérie est éradiquée.

– 2 – d’autres bactéries, comme l’Agrobactérium, ont une action différente : si elles aussi modifient la balance hormonale de la plante, c’est la cellule végétale elle-même qui surproduit les hormones, et non les bactéries. C’est par la transmission dans le noyau végétal d’un fragment de plasmide, que l’ADN « enrichi » de la plante se met à produire un surcroit d’hormones de croissance, où l’on retrouve à la fois l’auxine et les cytokines.

C’est dans ce second cas que la cancérisation végétale a des points communs avec les cancers animaux : en effet, on a affaire à des cellules du végétal qui ne fonctionnent plus comme les autres, et ceci sans fin : même si l’on détruit les bactéries, elles vont continuer leurs multiplications.

De plus, les fragments d’ADN transférés entrainent à la fonte des réserves de la plante pour la production d’une substance spécifique, l’opine. Et cette opine constitue un aliment privilégié pour les bactéries Agrobactérium, qui de ce fait vont prospérer et envahir d’autres zones du végétal.

La kinétine de Beljanski

Mirko Beljanski a étudié dans les années 60 pour ses recherches sur le cancer, le mode d’emballement des cellules végétales en présence de bactéries de type B. tumefaciens.

Il a bien observé une action déterminante de l’auxine, qui écarte les brins d’ADN des cellules végétales, ce qui d’une part les fragilise et les rend sensibles à de nombreuses actions extérieures (par exemple, l’action tumorigène de goudrons), mais qui d’autre part accélère le taux de divisions cellulaires.

Il discerne l’action d’une autre hormone, la kinétine, qui possède une action duale:

- à doses physiologiques, c’est comme l’auxine un stimulant de la mutiplication cellulaire, mais dans un second temps après l’action de l’auxine.

- au contraire, à faibles doses, la kinétine referme les brins d’ADN et calme l’activité cellulaire. On a là une molécule candidate à une action anti-tumorale …

Ce chercheur « maudit » a poursuivi ses recherches qui n’ont pu aboutir pour cause d’intrusions gendarmesques dans son laboratoire, mais ceci est une autre histoire.

En attendant, une voie actuelle en oncologie est de tenter des « mini chimios » avec des antimitotiques à faibles doses, sans effets secondaires majeurs, et avec des résultats appréciables.

Chez l’Homme, des cancers dus aux micro-organismes

On a observé chez l’homme deux types d’actions infectieuses pour provoquer des cancers :

- des micro-organismes qui entrainent des inflammations chroniques d’organes qui du fait de la souffrance cellulaire, tendent soit à une fibrose (du foie, du rein), soit à leur tumorisation. Ce sera le cas des hépatites, de leucoses dues au VIH, d’ulcérisations dues à Hélicobacter, etc…. Dans bien des maladies en « ites » qui évoluent en « oses », puis qui dégénèrent en « omes » (ex : vaginite >> fibrome), il existe une action infectieuse sous jacente, ignorée ou mal soignée.

- des virus spécifiques d’un tissu, généralement un conjonctif, et qui s’y développent en provoquant une multiplication cellulaire de type verrue, ou papillome.

Les premiers sont semble t’il spécifiques aux animaux. Les seconds suivent le modèle végétal.

Les verrues sont très contagieuses, à la fois par auto-contamination d’un membre à l’autre par exemple, ou d’une personne à l’autre. Elles se développent plus facilement sur des organismes fatigués ou stressés. On les attrape plus favorablement dans des milieux humides (piscines) ou sur des peaux sèches ou fendillées.

Les virus en cause sont des papillomavirus, qui peuvent causer donc des verrues sur la peau, mais également des papillomes génitaux : crêtes de coq chez l’homme, papillome vaginal chez la femme, et plus récemment papillome buccal selon l’activité sexuelle.

Les virus induisent une instabilité chromosomique et une accumulation de mutations qui avec le temps amènent à l ‘émergence de cellules cancéreuses à fort taux de multiplication. Exactement comme pour les cancers végétaux.

Des laboratoires prétendent nous servir des « vaccins contre le cancer » par la vaccination dès le plus jeune âge contre ce type de virus. C’est sans doute un abus de langage, il s’agit de vaccins antiviraux… qui ne comportent qu’un minimum de capacité antigénique par rapport au nombre élevé de souches virales.

La vraie question : pourquoi les tissus végétaux sont insensibles aux « vrais cancers » … et avec quelles conséquences pour la recherche ?

Autrement dit, pourquoi les tumeurs végétales s’arrêtent-elles au stade verrue ?

Les cellules végétales sont immobiles, irriguées par des vaisseaux qui peuvent transporter des bactéries, des mycéliums ou des virus, mais pas des cellules.

On ne leur connaît pas de mouvements de cellules souches comme chez les animaux, leurs seules cellules souches étant confinées aux méristèmes, dans les jeunes tissus en croissance.

Par ailleurs, les cellules végétales sont enfermées (et hyperprotégées) dans une coque cellulosique qui leur empêche tout contact direct avec les cellules voisines, elles sont donc très indépendantes, et peu sensibles aux signaux cellulaires comme aux facteurs nocifs de l’environnement. Seuls les facteurs physiques (chaleur, froid, sécheresse, radioactivité) ont de l’influence sur elles.

Les arbres comme les buissons vivaces ont des durée de vie équivalentes à celles des animaux, mais pas les cancers qui chez nous s’accumulent avec l’âge.

Chez les animaux, en tous cas ceux proches de l’homme, on note une explosion de cancers très divers depuis quelques décennies, et ce n’est pas le cas chez les végétaux.

Les plantes ont une physiologie à sens unique: synthétiser des sucres grâce à l’énergie solaire et au CO2 de l’air, et les accumuler (amidon, lipides) pour traverser le temps. Les déchets métaboliques sont utilisés comme moyens de défense ou sont stockés hors métabolisme : pas de diabète, pas d’arthrose chez les plantes !

Les animaux, à l’inverse, utilisent ces molécules énergétiques pour édifier et développer des organismes plus complexes. Et l’on sait que la complexité est un gage de fragilité …

Autre élément de réflexion, certainement pas anodin : les plantes jeûnent ! Oui, durant tout l’hiver, elles perdent leurs feuilles et leur métabolisme se réduit pour approcher du zéro. Les résineux, même s’ils gardent leur verdure, se mettent au repos avec des résines antigel pour se protéger.

Concernant les animaux qui hibernent, (ours, marmottes, hérissons) il serait intéressant de rechercher s’ils ont une incidence de cancer moindre dans la nature, que lorsqu’ils sont apprivoisés et nourris toute l’année … et il est à noter qu’ils utilisent pour survivre non pas des sucres, mais des graisses, selon un régime cétogène qui s’ignore …

Et bien sûr, l’apport énergétique est un facteur fondamental dans la cancérisation, puis dans le développement tumoral. Le sucre, c’est l’ennemi, un ennemi absolu.

Voyons maintenant les données les plus récentes concernant les cancers animaux.

1 – l’influence des contacts et de la pression inter-cellulaires.

Dès le développement embryonnaire, les tissus se mettent en place selon un schéma qui jusqu’ici était considéré comme purement génétique.

De fait, les cellules du fœtus, en multiplication constante se mettent en place les unes par rapport aux autres, en fonction des rapports (mécaniques, chimiques) qu’elles ont avec les cellules voisines. L’embryogénèse est alors le fruit d’une interaction permanente entre l’expression des gènes (ancienne théorie) et une correction permanente induite par les cellules voisines.

Et ça marche très bien, l’immense majorité des fœtus se développent au mieux selon un processus installé depuis des millénaires.

Cette capacité de multiplication contrôlée est mise en relâche lorsque les tissus sont développés et fonctionnels, mais elle reste latente, et peut se remettre en route selon des actions extérieures (épigénétiques) : les tissus adultes peuvent à tout moment se remettre en phase de multiplication.

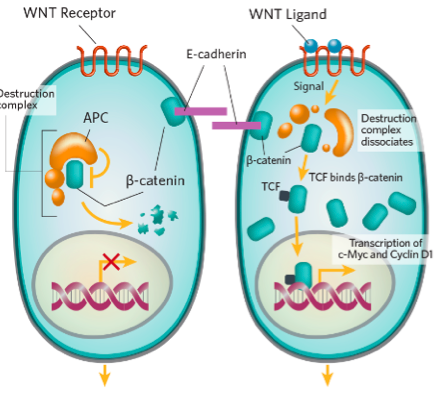

Les cellules animales possèdent un système de communication intercellulaire qui fait appel à deux éléments cellulaires bien particuliers (voir schéma ci-contre) : les récepteurs membranaires dits WNT (acronyme anglais signifiant « site d’intégration »), et des molécules internes appelées bétacaténines.

Lorsque le récepteur WNT est au repos (cellule adulte), la bétacathénine reste bloquée dans le cytoplasme et la cellule reste quiescente. A l’inverse, lorsque le récepteur WNT est activé, les bétacaténines sont libérées et vont pénétrer au sein du noyau cellulaire pour mettre en route une phase de multiplication cellulaire : c’est ce qui se produit chez l’embryon et dans les tissus tumoraux.

Parmi les facteurs qui jouent sur les bétacaténines, la pression mécanique semble jouer un rôle essentiel. Et l’on comprend bien alors comment un tissu inflammatoire (œdème, puis fibrose) peut glisser vers la cancérisation, surtout quand l’organe lui-même est resserré dans un espace limité : c’est le cas de la prostate, où un adénome non en cancéreux subit des pressions intense en son sein, du fait de l’adénome, mais aussi de pressions extérieures, comme la pratique du cyclisme ou de l’équitation. On retrouvera les mêmes processus dans le cerveau, les reins, ou dans des glandes circonscrites comme la thyroïde, ou le pancréas.

Et l’on comprend alors les effets intéressants d ‘anti-inflammatoires qui soulagent les organes de cette pression oncogène.

Les cellules végétales, protégées par leur coque cellulosique, voire ligneuse, sont à l’abri de ces facteurs de pression, d’autant qu’un système vacuolaire leur permet d’amortir les éventuelles variations.

Cellules souches : de l’embryon à la tumeur.

La présence de cellules souches dans les tumeurs (animales, mais pas végétales), est régulièrement constatée, à très faible quota (0,1 à 0,001%, mais parfois jusqu’à 10%…).

C’est un savoir scientifique nouveau : on ne peut plus ignorer le facteur « cellules souches » pour caractériser une tumeur.

Les cellules souches, le reliquat des cellules embryonnaires « mises en réserves » pour les aléas de la vie adulte, elles sont partout, en tapinois, prêtes à reconstituer des tissus abimés ou en dégénerescence. Dans le nez (direction le cerveau), dans le foie, dans les muscles … partout.

Et ces cellules, quiescentes durant des années, ont cette capacité de « se réveiller » pour donner par multiplication, deux sortes de cellules : des cellules souches identiques, et des cellules du type de tissu à reconstituer.

De fait, les cellules souches sont caractérisées par une expression de leurs gènes particulièrement variable: les cellules filles semblent « coller » aux caractéristiques des cellules à remplacer, c’est le phénomène de « pluripotence ».

Et dans le cas du cancer, les cellules souches, qui ne sont pourtant pas à l’origine de la tumeur, s’y infiltrent pour donner par multiplication d’une part des cellules cancéreuses particulièrement actives, et d’autre part des cellules souches d’origine.

Et c’est là un drame thérapeutique, puisque les chimiothérapies visent et éliminent les cellules cancéreuses les plus actives (donc y compris les cellules filles), mais épargnent les cellules souches originelles, qui vont alors relancer la maladie.

Et c’est la faille majeure des thérapies ciblées qui ne visent qu’un récepteur ou un gène des cellules tumorales : la rémission est rapide, évidente, mais ne dure que quelques mois.

On note d’ailleurs que dans ces reprises de tumeurs, la proportion de cellules souches est bien supérieure à la moyenne…

Un espoir dans cette impasse thérapeutique : la possibilité de bloquer cette différenciation des cellules souches en cellules cancéreuses… simplement en les affamant.

Car cette différenciation/multiplication est très coûteuse en énergie, et les cellules souches sont les cellules tumorales les plus gloutonnes en glucose, à cause d’un basculement métabolique qui leur permet (voie des pentoses) de produire à partir du glucose de l’énergie, des nucléotides et des lipides membranaires.

Affamer ces cellules, c’est leur fournir moins de sucres … c’est la recette naturelle des végétaux et des animaux les plus frugaux.

Dans cette quête aux traitements les plus efficaces, on en revient à des principes biologiques simplistes.

Mais à énoncer de tels truismes, on ne risque pas le prix Nobel …

Jean-Yves Gauchet