Le concept de « jardin des poisons » trouve son origine aux XVIe et XVIIe siècles : il découle des jardins d’herboristes ou d’apothicaires, dans lesquels médecins et moines cultivaient des plantes médicinales. À ceci près qu’un tel jardin ne contient que des plantes à poisons, capables, selon la quantité ingérée, de tuer un être humain…

À l’époque où les premiers jardins toxiques ont commencé à être cultivés, d’épais ouvrages de référence sur les plantes médicinales étaient publiés, tels le monumental The Herball (1597), de John Gerard, qui couvre aussi bien les plantes anglaises que les espèces exotiques ramenées du « Nouveau Monde » (des îles caribéennes colonisées, notamment). Dans ces jardins médicinaux, certaines parcelles étaient aussi parfois dédiées aux plantes carnivores ou aquatiques.

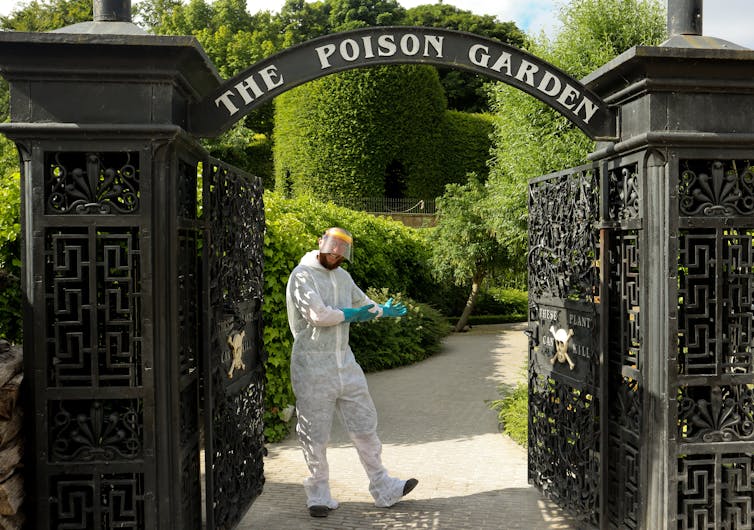

Le jardin le plus toxique du monde

La duchesse de Northumberland, Jane Percy, connaît bien les poisons : elle a fondé le jardin de plantes toxiques le plus célèbre au monde. Situé sous les murs du château d’Alnwick, sur la côte nord-est de l’Angleterre, ce jardin contient un grand nombre de plantes mortelles.

S’il attire chaque année des centaines de milliers de touristes, hors des créneaux de visite, ses grilles sont closes, et les mesures de sécurité, renforcées. Les visites elles-mêmes ne se font qu’encadrées par des gardes.

Une centaine de plantes toxiques y sont cultivées, parmi lesquelles la ciguë, la digitale à poils urticants ou la berce du Caucase, dont le contact peut brûler la peau. On y trouve aussi la belladone, trompeusement semblable au chèvrefeuille, dont les baies noires et brillantes si appétissantes sont fatales en cas d’ingestion. L’aconit, ou tue-loup, avec ses jolies fleurs violettes, est l’un des végétaux les plus mortels du jardin – ses racines toxiques affectent le cœur et le système nerveux. Mais la plante la plus dangereuse de ces lieux est peut-être le ricin, dont est tirée l’huile de ricin – utilisé en médecine traditionnelle comme purgatif, ainsi que comme réactif dans l’industrie chimique – et la ricine, un dangereux poison. La duchesse cultive aussi du cannabis, dans une cage verrouillée (elle dispose pour cela d’un permis spécialement délivré – en France aussi, la culture du cannabis est interdite, ndlr).

Les poisons, une affaire de femmes ?

Les femmes entretiennent depuis des millénaires un lien étroit avec les plantes. Ce sont elles qui, historiquement, s’occupaient de la cuisine et des jardins domestiques (si l’on fait exception de quelques apothicaires de sexe masculin). Et que dire de l’immense savoir des femmes autochtones, herboristes depuis la nuit des temps ? Seules ces femmes avaient les connaissances traditionnelles concernant les limites d’utilisation des composés issus des végétaux – le point de bascule à partir duquel leur utilisation devenait dangereuse.

En France, au début des XVIe et XVIIe siècles, les cas d’empoisonnement se sont multipliés, motivés par la quête de pouvoir, la vengeance ou l’argent. Une série de scandales est devenue particulièrement célèbre : la célèbre Affaire des Poisons, qui secoua l’aristocratie entre 1676 et 1682, sous le règne de Louis XIV. Trente-six personnes, pour la plupart des femmes (dont Catherine Monvoisin), furent accusées de meurtres par empoisonnement, puis exécutées.

L’Italie a aussi son histoire de femmes empoisonneuses. Locuste, empoisonneuse romaine du Ier siècle, utilisait l’Atropa belladonna comme poison favori. Un savoir qui lui avait été enseigné par l’impératrice Agrippine la Jeune. Les doses qu’elle employait n’étaient pas toujours létales : elle savait faire souffrir lentement.

C’est aussi la puissante apothicaire italienne Caterina Sforza (1463–1509) qui découvrit le chloroforme. On lui attribue aussi l’invention d’encres invisibles, de recettes pour blanchir la peau, noircir les cheveux, ou la mise au point de l’art de distiller des scorpions pour en faire des poisons. Elle cultivait son propre jardin d’apothicaire à Ravaldino, secondée par son assistant Lodovico Albertini. On l’accusa un temps d’avoir empoisonné le pape, mais elle fut acquittée. En Suède, la reine Christine (1629–1662) employait un empoisonneur, Nicolo Egidi, dit Exili, spécialiste des plantes toxiques et de l’alchimie.

La duchesse de Northumberland, elle, n’a aucune intention malveillante. En 1995, au moment de créer son jardin, elle a simplement voulu faire quelque chose de différent. « Je me suis dit : bon, et si on s’intéressait au fait de tuer, plutôt que soigner ? » Sa démarche est avant tout pédagogique : il s’agit de sensibiliser le public aux multiples pouvoirs des plantes.

La duchesse de Northumberland, elle, n’a aucune intention malveillante. En 1995, au moment de créer son jardin, elle a simplement voulu faire quelque chose de différent. « Je me suis dit : bon, et si on s’intéressait au fait de tuer, plutôt que soigner ? » Sa démarche est avant tout pédagogique : il s’agit de sensibiliser le public aux multiples pouvoirs des plantes.

Le jardin des poisons du château d’Alnwick dévoile l’envers sombre du règne végétal. Des associations de prévention viennent y former les jeunes visiteurs aux risques liés aux plantes – y compris celles utilisées comme drogues, comme le cannabis ou l’opium.

Suite de cet article publié sur TheConversation.

Auteur: Prudence Gibson Lecturer and researcher in Plant Humanities, UNSW Sydney