Tout être vivant, du pissenlit à la bernique fixée à son rocher, a vocation à se propager, que ce soit par locomotion propre, ou par dissémination de larves ou de graines. La Nature a été très prolixe sur le sujet, mais quand l’Homme s ‘en mêle, ça peut devenir un grave problème.

L’Homme a depuis le néolithique voulu dominer la Nature, en modifiant les caractères de végétaux ou d’animaux devenus domestiques. C’est ainsi qu’apparaissent les espèces cultivées (céréales, lin, chanvre, oliviers, figuiers) et les animaux de rapport (moutons, chèvres, vaches, porcs).

Mais l’Homme lui-même était un expansif, il lui fallait toujours des territoires nouveaux, sur lesquels il faisait se développer ces nouvelles espèces.

A cette époque (-7000 ans), la forêt recouvrait 80% du territoire européen, elle fut déboisée et morcelée pour accueillir de nouveaux habitants. A l’époque gallo-romaine, la forêt ne représente plus que 50% de la surface, et ça continue jusqu’au XIXème siècle (moins de 15%).

Nota : nous sommes désormais revenus à 28%, mais via l’introduction de multiples espèces exotiques (érable, eucalyptus, chêne américain).

Les guerres et les grandes invasions ont toujours accéléré ce mouvement : les légions romaines imposent la plantation de châtaigniers, les Croisés à leur retour rapportent des plantes médicinales, l’acacia, le coton.

Les « Grandes Découvertes » ont crée une rupture brutale dans les habitudes et les productions. En un petit siècle, les européens avaient à disposition des dizaines d’espèces végétales et animales provenant du monde entier, qu’on a acclimatées sous nos latitudes. Les pommes de terre, le maïs, les haricots, les dindes comme les pintades, sont des nouveaux venus « sous contrôle » qui remplacent peu à peu des productions traditionnelles.

Mais ce n’est rien par rapport aux modifications qui interviennent dans les territoires colonisés. Le café, comme les épices et la canne à sucre, prennent la place soit de forêts, soit de cultures vivrières pour des monocultures lucratives dans cette organisation esclavagiste. D’autant que les européens amènent avec eux leurs animaux, volontairement ou non : les chats, les rats, les porcs, se développent ainsi dans des écosystèmes où la Nature avait « oublié » leurs prédateurs. Ce qui peut passer sur le continent à forte diversité, devient souvent un drame écologique en milieu insulaire.

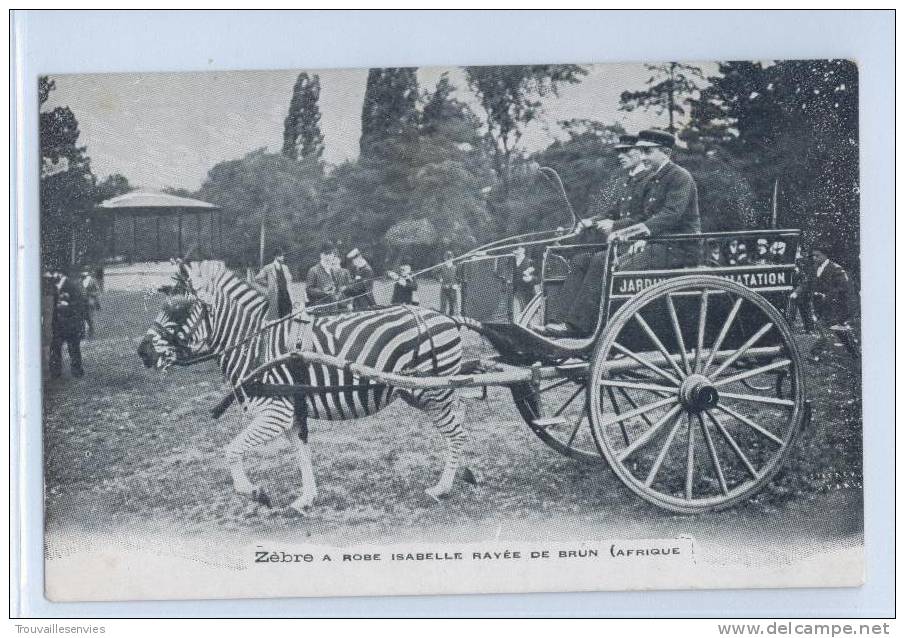

On les appelait « jardins d’acclimatation »

Le « Siècle des Lumières » est animé par la curiosité scientifique. Il est de bon ton chez les « esprits éclairés » de posséder un jardin aux plantes inconnues et magnifiques, ainsi qu’un « cabinet de curiosités » recelant bien des trésors scientifiques inertes ramenés du monde entier. Concernant les plantes, certains jouent la carte économique (Nicot, Parmentier), d’autres celles de la beauté pure. Les belles des Iles s’introduisent dans les parcs et jardins (flamboyant de Madagascar, lilas des Indes, hibiscus d’Indonésie, laurier rose du Liban, datura d’Amérique centrale).

Et puis les Autorités s’en mêlent, les gouvernements « investissent » dans ces multiples « jardins d’acclimatation » où les foules se pressent pour admirer les arbres du monde entier, accompagnés de nombreuses espèces animales dont la captivité est aménagée au mieux des possibilités de l’époque.

Malgré tous ces apports parfois un peu brouillons, on peut dire que tout était « sous contrôle » jusqu’au XXème siècle, lorsque de nombreuses espèces se sont mises à s’échapper de leur cadre attribué, pour prendre leurs aises et se développer, première chose, mais aussi pour prendre le dessus sur les espèces autochtones, jusqu’à les faire disparaître, et parfois en modifiant carrément l’environnement.

Les causes : une modification brutales des conditions de vie et de l’environnement :

- les fermes dédiées à la polyculture se spécialisent dans des productions agricoles à fort rendement, mais vulnérables. D’où baisses de la biodiversité, fragilisation des écosystèmes.

- Les réseaux de transports (voies ferrées et navigables, routes toujours plus fréquentées) permettent des déplacements rapides pour les graines, les surjets végétaux, ou pour toutes les espèces animales.

- Les loisirs (chasse, pêche, jardins d’ornement, puis NAC) poussent à l’introduction de centaines d’espèces dont beaucoup vont totalement échapper à leurs mentors.

- Certains scientifiques apprentis sorciers font venir des prédateurs destinés à contrôler des insectes, ou des rongeurs qui ravagent les cultures. Les résultats seront parfois des naufrages environnementaux.

- Certaines espèces autochtones, sur une modification de leur écosytème, se mettent aussi à proliférer et à repousser d’autres espèces en place.

Les déséquilibres s’installent, on parle d’invasions biologiques. Comme c’est le sujet de cet article, il nous faut une définition sérieuse :

« Une espèce invasive est une espèce qui arrive dans un habitat qu’’elle n’a pas occupé auparavant, qui y établit une population et se propage, se disperse de manière autonome. » (Simberloff, 2006).

Cette définition entraîne quelques précisions : l’espèce invasive n’est pas forcément exogène. Il y a de nombreux cas d’espèces autochtones qui se mettent à proliférer et à envahir un écosystème qui aura évolué.

En accord avec Jean-claude Lefeuvre (auteur de l’ouvrage « Les invasions biologiques »), nous ferons la part des choses entre les invasions d’espèces étrangères, apportées volontairement ou fortuitement par l’Homme, et qui savent profiter d’un changement de milieu.

Contrairement à des espèces autochtones, qui se mettent soudain à proliférer suite à un changement du milieu.

Mais cette notion « d’invasion » est elle même à nuancer, car elle dépend de caractères subjectifs qui tiennent à l’idée que se font les habitants du développement de telle ou telle espèce. Le loup est protégé ici, il est pourchassé plus loin comme un prédateur dangereux. Les critères économiques sont également prédominants.

Prenons quelques exemples.

Le chien de prairie, un ravageur ravagé, puis protégé.

Les chiens de prairie sont de petits rongeurs au corps allongé, qui vivaient en vastes colonies sur un énorme territoire entre le Mexique et les sources du Mississipi. Leur habitat est souterrain, selon des galeries compliquées qui se rejoignent, formant des réseaux atteignant jusqu’à 50 km de diamètre.

Comme les castors, les chiens de prairie sont appelés « ingénieurs », puisque par leur activité, ils modifient leur environnement et imposent un écosystème qui accueille de nombreuses espèces, mammifères, arthropodes, reptiles, oiseaux … Autour des chiens de prairie, on a compté 170 espèces qui dépendent de leur présence et de leur activité.

Y compris les bisons qui profitent d’un herbage amélioré par ce travail constant dans le sous-sol.

Lorsqu’arrivent les Européens, les estimations donnent une population de 80 millions d’individus. Beaucoup trop pour ces immigrés (les envahisseurs, de fait, ce sont eux…) qui ne savent faire qu’une chose : élever du bétail. Donc leur credo sera : éliminer les bisons, puis éliminer les chiens de prairies. Leurs représentants font passer aux autorités la fable d’une concurrence frontale entre bovins et chiens de prairie (1 bovin = 250 rongeurs).

Au résultat, électorat oblige, se met en route un programme de destruction généralisée sur l’ensemble des terres fédérales, y compris les parcs nationaux.

Les poisons sont très efficaces (strychnine, fluoro-acétate, plus tard phosphure de zinc), et la population décroît rapidement, pour mieux rebondir par cycles, étant donnée l’impressionnante fécondité de cette espèce.

Bien évidemment, de nombreuses espèces en sont également victimes, depuis les rongeurs jusqu’à leurs prédateurs (coyotes, rapaces), et l’on s’aperçoit, tous calculs faits, que le rendement agricole n’est pas amélioré par la disparition des chiens de prairie, que ce massacre coûte très cher à réaliser, et que les dégâts environnementaux pointent le nez …

Cette action destructrice va s’arrêter spontanément car une épidémie de peste vient brusquement prendre le relais, à partir de rats issus d’Asie, une épidémie qui touchera les rongeurs du monde entier.

Dans les années 2000, le cheptel des chiens de prairie a fondu pour ne vivoter sur 2% de la surface qu’elle occupait 150 ans plus tôt. Et l’on s’aperçoit de l’extinction de son prédateur le putois « à pieds noirs », un animal mascotte des cow-boys …

Il faut réagir et sauver les chiens de prairie.

On déverse donc des insecticides le long des routes (pour tuer les puces, vecteurs de la peste), et l’on réintroduit des putois importés du Canada. Facture : 35 millions de dollars ! C’est relativement efficace pour les chiens de prairie, mais la peste résite, et elle s’attaque également aux putois …

Et en 2003, nouvelle catastrophe : une nouvelle épidémie s’annonce, qui décime les rongeurs : la variole du singe, importée d’Afrique avec des rongeurs qui dans des animaleries, ont cohabité avec des chiens de praire proposés comme animaux de compagnie …

Dans cette saga peu reluisante, on aperçoit les tergiversations d’un gouvernement fédéral qui s’exécute en fonction des désidérata d’une population qui évolue, depuis les « rednecks » des ranches texans aux écolos bien pensants. Et à chaque fois, c’est trop tard, très cher, et inefficace.

Ici, l’animal n’y est pour rien. Il était là, organisait un écosystème solide, c’est l’homme et rien que l’homme qui l’a pourchassé, puis remis en selle …

L’anguille, une ex-nuisible désormais sous protection.

Jusqu’en 1984, l’anguille de nos marais et de nos rivières était considérée comme un nuisible. A l’époque, elle proliférait, les espagnols se gavaient des civelles récoltées à la tonne dans les estuaires du sud ouest. Alors que les « poissons nobles, comme le saumon, disparaissaient rapidement.

Plutôt que de mettre en cause la multiplication des barrages , l’assèchement des marais, ou les toxiques (PCB, dioxine), les autorités désignent l’anguille comme coupable d’évidence.

Ce poisson « préhistorique » (son parcours aller-retour vers la mer des Sargasses montre bien que son origine remonte à des temps où l’Atlantique était un bras de mer…) est robuste, un quasi-serpent qui peut quitter les rivières pour remonter via les berges des rivières barrées par les usines hydro-électriques …

C’est, bien sûr, l’anguille qui dérange les saumons dans leur frayères de montagne … D’où une législation ad hoc pour éradiquer ce nuisible ! Un pêcheur qui par accident aurait capturé une anguille, avait interdiction de la relâcher dans l’onde …

Et puis dans les années 2000, on s’aperçoit que l’anguille elle aussi disparaît, on fait marche arrière pour imposer des quotas de pêche (une profession au tapis) et au contraire récupérer des civelles pour les installer le long des rivières. En une dizaine d’années, les anguilles réapparaissent à tous les niveaux des bassins hydrologiques. Et les quotas de pêche ont pu être relevés.

L’ex-nuisible en danger a semble t’il été sauvée. Prévenue et mise en examen pour salmonicide, elle a été blanchie, et remise en liberté avec indemnités …

Le goéland argenté est un oiseau très répandu le long des cotes. Sociable, il vit en colonies nombreuses et possède une bonne prolificité (3 oisillons par couple et par an).

C’est un piètre pêcheur, mais son régime omnivore en fait un opportuniste qui trouve sa pitance dans de nombreux écosystèmes.

Il est néanmoins protégé en France, sauf décision préfectorale pour des battues très ciblées.

C’est que le goéland n’a pas que des qualités …

S’il n’est pas prédateur, il est pour le moins encombrant. Au niveau des rivages (surtout insulaires), il entre en compétition avec d’autres espèces (sternes), et il favorise (excréments, proies négligées) l’extension des rats noirs, qui du coup, débordent dans ces écosystèmes étroits.

Il n’est pas farouche par rapport à l’homme, et se permet d’agresser des passants esseulés, voire des groupes entiers : dans les salines camarguaises, les employés sont obligés de porter des combinaisons de protection…

En milieu urbain, le goéland s’est désormais installé. Il y trouve d’excellentes possibilités de nicher, et de la nourriture à profusion dans les déchets alimentaires.

On lui reprochera son incivisme quant aux poubelles, ses cris perçants, ses fientes acides qui souillent monuments et autos … on en regretterait nos pigeons qui eux, ne sont pas protégés.

C’est au niveau des aéroports que le vase déborde : les goélands sont les oiseaux qui provoquent le plus d’incidents avec les avions. Dès lors, les actions coercitives se multiplient, le goéland n’est plus l’oiseau bienvenu …

Dans cet exemple, le goéland, espèce autochtone, a pris ses aises, et par manque de prédateurs (jusque dans les années 40, il était chassé pour son plumage), et par ce nouvel eldorado urbain, à chaque fois du fait de l’homme.

Dans le domaine végétal, certaines espèces autochtones se mettent à proliférer, profitant d’une modification du milieu. Avec des conséquences dommageables pour tout l’écosystème qui se trouve transformé.

C’est le cas du chiendent maritime.

Il s’agit d’une espèce native caractéristique des prés salés, ces anciens marais devenus terre ferme en Bretagne et Normandie.

Au pied du Mont Saint Michel, on a constaté sa progression vers la mer, de plus de 100 hectares par an. La cause ? Une teneur en nitrates des eaux continentales qui est passée en 20 ans de 10 mg/l à 50 mg/l. C’est le chiendent qui sait, le mieux de toutes les espèces végétales sur le terrain, profiter de cet azote.

Mais ses puissants rhizomes constituent peu à peu un sol d’élévation qui s’organise rapidement, en captant des sédiments lors de chaque marée.

Et c’est toute une « mini-mangrove » qui disparaît ainsi, où vivaient de nombreuses larves aquatiques, elles-mêmes la proie d’oiseaux autochtones ou migrateurs.

Est-ce un mal pour un bien ? Certains biologistes ont fait le calcul : si le chiendent n’était pas là pour capter ces nitrates, ce seraient alors les algues du littoral (les fameuses ulves vertes) qui en profiteraient, avec leur cortège de puanteur et de toxicité …

Là encore, c’est l’homme qui a déstabilisé l’équilibre naturel, le chiendent ne fait que boucher les trous …

Dans d’autres cas, l’homme en croyant bien faire, se trouve rapidement dépassé. C’est le cas d’espèces introduites pour leur prétendue capacité à éliminer des parasites végétaux ou des animaux nuisibles. Mais on avait oublié des détails importants …

Le crapaud buffle, un vrai bulldozer encombrant, puis envahissant.

Voilà un batracien de taille ! Avec une taille moyenne de 20 cm pour un poids d’un kilo, le crapaud buffle est originaire d’Amérique du sud, où il a une réputation de « gardien » des champs de canne à sucre en se nourrissant des différents insectes nuisibles à ce végétal.

Au départ, en 1935, les australiens en placent une centaine le long de la cote nord, où des exploitations de canne sont en difficulté …

Et le coup a complètement raté : le nombre actuel des crapauds est de plusieurs dizaines de millions, sur une étendue d’un million de Km2. Quant aux parasites visés (insectes, gastéropodes), les seuls ayant succombé sont en fait morts de rire …

Inversement, des espèces utiles, voire protégées, sont en voie brutale de régression : abeilles, reptiles, oiseaux, rongeurs, petits carnivores…

Le crapaud buffle, dont la peau et la morsure sont vénéneuses, n’a quasiment pas de prédateurs, et il a une fécondité redoutable (x4 à chaque génération). Des animaux emblèmes du continent australien, comme le crocodile de Johnson se trouvent en perdition : les crapauds font une razzia sur les œufs et les larves.

Le crapaud est de surcroit baladeur. Dès que sa densité dépasse 100 individus par hectare, il se met en route à la vitesse de 500 mètres par jour.

Même capacité de vadrouille pour la grenouille-taureau, un autre batracien géant, originaire de Floride, et qui a été introduit « comme animal d’agrément » dans une propriété chez nous en Gironde. Trente ans plus tard, ces grenouilles se sont développées dans tout le sud-ouest, puis éparpillées dans plusieurs pays européens comme l’Italie, l’Allemagne ou l’Angleterre. Même topo au Japon, où elles ont été importées comme « nouveaux animaux de compagnie », vite expédiées dans la nature (comme leurs cousines les tortues de Floride) où elles font un massacre d’alevins et de larves diverses.

Conséquence imprévue : les autres batraciens (rainettes, salamandres) se raréfiant, les larves de moustiques prolifèrent et c’est toute une saison touristique qui en pâtit (plus d’informations : www.grenouilletaureau.net).

Ce ne sont pas les espèces qui manquent, sur lesquelles on espère un bénéfice agricole ou médical :

Actuellement, la bilharziose, une maladie parasitaire qui affecte 180 millions de personnes et en tue 280000 par an, est dans le collimateur pour être combattue par le lâcher de millions de petites crevettes d’eau douce, qui sont les prédatrices d’un escargot, hôte obligatoire de ces parasites.

La maladie s’était installée dès l’édification d’un barrage qui avait interrompu la migration des crevettes. Il est donc logique de reconstituer le stock de ces arthropodes aquatiques. Jusqu’ici, les choses se passent bien: une réduction de 80% des mollusques infectés est constatée, de 50% des enfants parasités dans les villages. A surveiller de près …

Chez les rongeurs aquatiques, deux espèces ont eu des parcours différents :

- les castors européens ont été pourchassés pour leur glande de « castoreum », et se trouvaient en voie d’extinction : on les a réintroduits massivement dans les années 60 dans un cadre de protection rigoureuse. Leur population est remontée à environ 15000 individus sur un déploiement de 10 000 km de rives fluviales (voir carte). Et ceci sans réel débordement sur les activités humaines (40 dossiers par an. Particularité : les plaignants ne sont pas indemnisés). Mais ils participent à une stabilité de l’environnement, avec une biodiversité retrouvée dans ces zones humides.

- Les ragondins, c’est une autre histoire ! Gros rongeur d’origine sud américaine, ils ont été introduits en Europe fin XIXème pour les besoins de l’industrie de la fourrure. Primitivement élevés dans des enclos, ils se sont bien sûr enfuis et ont colonisé rapidement des zones humides, le long de rivières calmes ou d’étangs. Exclusivement végétarien, il se nourrit de graminées (souvent dans les cultures) et d’herbes aquatiques. Il affectionne les parties souterraines des végétaux (rhizomes, tubercules), qu’il arrache sans vergogne.

Il lui faut tout de même ingérer 30% de son propre poids chaque jour !

Mais ce n’est rien par rapport aux dégâts ocurés par les multiples galeries creusées dans les talus des rives de rivières et canaux. Le ragondin n’a pas de prédateur (le renard n’aime pas se mouiller !) et son développement a été une catastrophe. Il a été éradiqué entièrement en Angleterre (de l’intérêt d’être une ile …), mais en Europe continentale, on hésite à utiliser les grands moyens, coûteux (5 millions d’euros pour l’Angleterre) et souvent très dangereux pour les autres espèces.

Car un critère intervient sur le devenir des espèces envahissantes ; c’est l’image que s’en font les contemporains. Image positive ? Touche pas à ma bêbête, même encombrante, on va tout de même la protéger !

C’est le cas d’animaux qui, à peine importés et malgré leurs dégâts, sont néanmoins considérés comme des compagnons ou des mascottes.

Prenons l’exemple du cerf rusa (c’est son nom) en Nouvelle-Calédonie. Importé d’Indonésie fin XIXème, comme animal de loisirs (Une petite harde de douze individus), il s’est rapidement disséminé pour envahir la totalité de l’ile. Son grignotage des écorces et des jeunes pousses en fait un redoutable fléau pour les végétaux , en particulier pour les espèces de la végétation primaire de la forêt sèche. En certaines zones, leur densité dépasse les 100 individus au km2. Il faudrait procéder à des battues régulières, pour en restreindre les nuisances. Mais c’est que ce cerf, bien qu’exogène, est maintenant intégré à la culture calédonienne (et non mélanésienne), glorifié en philatélie, sur les cartes postales et les tee-shirts proposés aux touristes … Entre la forêt d’origine et le cerf emblématique, la population a choisi !

Même dilemme sur l’ile de la Réunion. Une plante importée, la goyave, se développe sauvagement au détriment de plantes autochtones en place depuis le Gwondana … Mais cette plante est magique … elle pousse toute seule, et fournit des fruits rouges très riches en vitamines, dont on fait aussi des confitures ou des remèdes naturels … Tant pis là aussi pour les ancêtres, place aux jeunes …

Les iles sont les territoires les plus sensibles à l’introduction d’espèces nouvelles.

Car les espèces autochtones, très bien adaptées depuis des centaines d’années, sont très sensibles au moindre changement de leur environnement.

Inversement, des espèces nouvellement introduites, soit échouent immédiatement à s’implanter (le cas des moutons aux Kerguelen, lire Effervesciences n°89), soit trouvent un espace favorable et se mettent à proliférer, surtout quand l’homme s’en lave les mains.

L’histoire de l’Australie est dans ce domaine édifiante. Ce continent préservé des maladies et des prédateurs du monde entier, a soudain accueilli des dizaines d’espèces de rapport, de loisir ou d’action environnementale putative : chiens, chats, dromadaires, chevaux, lapins, et l’on en passe … Dans ces immensités sans barrières, toutes les erreurs ont été commises.

Nous avons évoqué l’épopée du crapaud-buffle. Bravo les étholos !

On peut aussi évoquer les bovins. Ils sont en Australie des millions en élevage extensif, dans une savane où normalement leurs excréments sont pris en charge par des coléoptères bien utiles, les bousiers, qui malaxent les bouses pour en faire des boulettes qu’ils introduisent dans des galeries souterraines ; résultat, un sol propre et un humus enrichi. Manque de chance, les bousiers australiens font la fine bouche devant cette bouse bovine inconnue : les excréments s’accumulent, sèchent, et imposent au sol une carapace dure comme de la pierre, autant de milliers d’hectares inaptes à toute exploitation.

Encore, ces vaches savent t’elles au moins se tenir … Ce n’est pas le cas des dromadaires.

Ces camélidés ont été importés d’Afghanistan au XIXème siècle, alors que le réseau ferré n’existait pas. Ce sont ces « vaisseaux du désert » qui ont sillonné (photo) le bush australien pour délivrer toutes sortes de marchandises à partir des ports. Dans les années 20, le train et les camions sont plus adaptés, plus rapides. Les dromadaires sont lâchés dans la nature et commence alors une expansion démographique qui nous amène maintenant à quelques 800 000 animaux sauvages qui vivent en groupes nomades, parfois affamés et assoiffés, ils peuvent alors devenir particulièrement encombrants en assaillant des villages, en ravageant parcs et jardins . Une petite partie d’entre eux est chassée pour la viande, un autre possibilité est de les exporter au Moyen-Orient (les dromadaires africains, porteurs de virus (fièvre du Rift), sont désormais interdits de circulation), mais le problème demeure et s’amplifie. Des budgets importants ont été débloqués pour éliminer la moitié de ces hardes sauvages, à raison de 5 euros par animal.

D’autres hordes sauvages sévissent en Australie, ce sont les chats. Redevenus harets, ces carnivores stricts s’en prennent aux oiseaux des campagnes comme des villes, ils sont désormais considérés comme des nuisibles à 100%, on s’apprête là-bas à en faire disparaître deux millions …

Les végétaux baladeurs peuvent aussi envahir …

Qu’il s’agisse d’introductions maladroites ou d’intrusions accidentelles, de nombreux végétaux s’installent pour de bon dans des écosystèmes fragiles ou fragilisés.

En Europe, le cas le plus avéré est celui de l’ambroisie.

Elle a été importée par hasard en France et en Allemagne par l ‘importation de semences de trèfle violet. Nous sommes alors en 1860.

L’ambroisie s’est faite discrète dans ces plantations de légumineuses fourragères, mais son extension a explosé pendant la guerre de 14, puisque ce fourrage a accompagné les chevaux sur tous les fronts.

Actuellement, à part la Bretagne, la France est envahie, surtout en Rhône-Alpes.

Toute l’Europe est prise, sauf le Royaume Uni et la Scandinavie.

L’ambroisie a quitté les cultures « bien entretenues » pour se développer dans les jachères, les talus, les friches diverses. Tous les types de sols lui sont bons, aucun végétal ne lui porte ombrage.

L’ambroisie n’est pas une plante agressive pour les autres végétaux, elle occupe plutôt des terrains laissés à l’abandon. Mais ce qui gène, c’est son pollen.

Lors de la floraison de juin à septembre, une seule plante peut disséminer des millions de grains de pollen très légers qui selon la météo, peuvent se déplacer à très grandes distances et provoquer des réactions allergiques sur des populations toujours plus nombreuses (8% des habitants en Rhône-Alpes, 25% en Hongrie…). Ce qui entraîne des pertes économiques de deux ordres :

- au niveau des soins et arrêts de travail, plusieurs millions par an.

- au niveau des actions d’éradication (là encore, des millions au niveau européen).

La jacinthe d’eau est un autre exemple, et elle s’est développée au niveau mondial. Originaire de l’Amazonie, elle a été introduite un peu partout comme plante d’ornement dans les lacs et étangs.

Mais dans de bonnes conditions, elle prolifère très rapidement (surface doublée en quinze jours…).

Cette plante n’a pas besoins de substrat : elle flotte sur l’eau pour former un entrelacs très serré qui bloque tout mouvement en surface, et qui étouffe les autres espèces végétales. L’eau s’épuise en oxygène avec de sérieuses répercutions sur poissons et batraciens du lieu.

Ces plantes baladeuses peuvent boucher des canalisations, s’introduire dans les turbines. De nombreux projets hydro-électriques sont actuellement en suspens pour cause de jacinthes.

On a également calculé que l’évo-transpiration des jacinthes est supérieure à l’évaporation naturelle des surfaces d’eau, ce qui explique des baisses de niveau ou de débit des fleuves touchés.

En Afrique, le lac Tchad est le plus touché (50% de la surface), mais aussi le lac Victoria et l’ensemble des grands fleuves.

La biomasse produite est difficile à extirper de l’eau, très lourde (90% d’eau…), avec néanmoins des utilisations comme aliment du bétail ou comme matériau destiné aux meubles. Le procédé CMIV (lire page 12) viendra peut-être à point pour valoriser cette biomasse malvenue.

Anticiper, lutter, ou laisser faire ?

Les stratégies devant une invasion biologique sont modulables en fonction de l’avancée de cette invasion, du danger présumé, des moyens à disposition, et du budget disponible.

Avant toute chose, une évaluation rationnelle (non pas émotionnelle) de l’écosystème en danger en comparaison de situations similaires déjà observées.

La prévention est l’option la plus rentable, lorsqu’on sait d’avance quel est l’envahisseur et quelles ont ses faiblesses. On peut concentrer les efforts sur les points sensibles, qu’il s’agissent des lieux de frontières ou des habitats en cause. La prévention s’appuie sur une détection précoce grâce à des systèmes de surveillance où peuvent s’exercer des populations bien informées. Les « donneurs d’alertes » bénévoles sont les premiers à informer des autorités compétentes (ici, un bémol, il y a toujours trop d’autorités compétentes), et le réseau internet joue un rôle majeur.

Lorsque la prévention a échoué, l’éradication est de mise, en utilisant des méthodes éprouvées ailleurs. On visera soit une zone géographique définie, soit un vecteur biologique obligatoire, en se réservant au maximum d’utiliser des procédés chimiques toujours contre productifs.

Le contrôle biologique semble un mode de gestion optimal, économique, rapide d’effets, mais de la bactérie au crapaud buffle, les exemples d’erreurs on été cinglants, la prudence maximale est de mise.

Dans bien des cas, c’est encore l’huile de coude, l’arrachage manuel ou le piégeage, qui sont les solutions efficaces. Elles demandent une main d’œuvre nombreuse, qualifiée à minima, qu’on peut entrevoir sous l’aspect d’un service civique inéluctable à mettre en route le plus tôt possible .

Angelina Viva

Source: Les invasions biologiques, par Jean-Claude Lefeuvre (Editions Buchet Chastel)